在中国美术馆的展厅里,我曾见过这样一幅奇景:北宋范宽的《溪山行旅图》前,无数观众俯身细寻,只为在蓊郁山林的右下角觅得”范宽”二字。而在对面的欧洲油画展厅,伦勃朗的自画像中,画家以金漆将自己的名字嵌入华服褶皱,犹如暗夜星辰般闪烁。这种署名的幽微差异,恰似东西方文化长河中的两朵浪花,折射着不同的艺术哲学与生命态度。

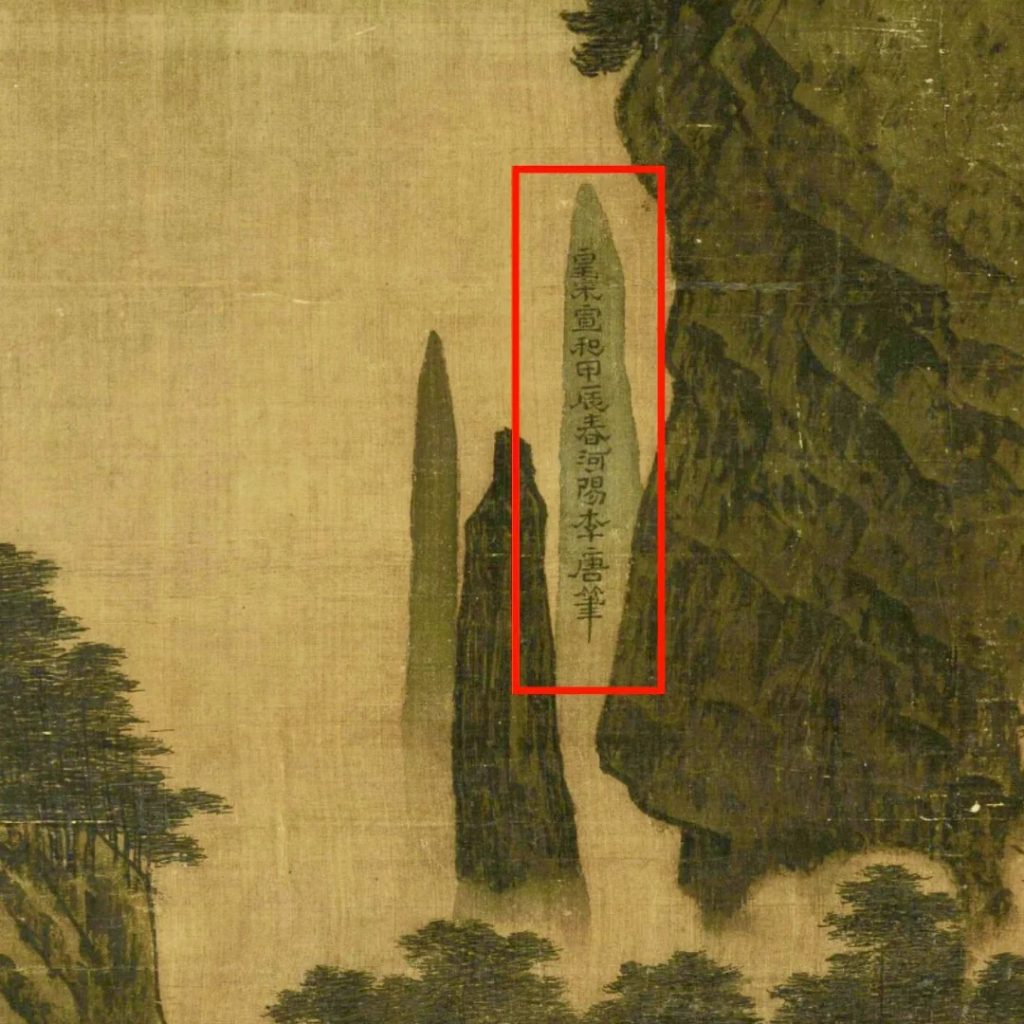

北宋文同画竹,总在竹节转折处题写”与可戏墨”;米芾绘烟云,必在远山氤氲间藏下”襄阳漫仕”;赵佶作瑞鹤图,将”天下一人”的花押化作飞檐上的金铃。这些看似随意的落款,实则蕴含着宋人特有的美学密码。文人画家们将姓名拆解为笔意流转的韵律,让印章化作画面气脉的支点,使题诗成为意境延伸的桥梁。苏州博物馆藏的沈周《东庄图册》,二十一处款识如星子散落园林,有的嵌在篱笆竹影里,有的隐于溪石苔痕中,观者寻款如游园,在笔墨迷宫中体悟”画中有我”的妙趣。

元代王冕在墨梅图上题”不要人夸颜色好,只留清气满乾坤”,将署名化作气节的注脚;明代徐渭的《墨葡萄图》里,狂草题诗如藤蔓缠绕,姓名与果实浑然一体;清初八大山人以”哭之笑之”的签押入画,把身世之感写进枯荷残叶的笔墨肌理。这种署名传统发展到极致,便有了郑板桥”七品官耳”的闲章,在竹石图卷中钤印如击节,让观画者在寻款过程中完成与画家的精神对话。

佛罗伦萨乌菲齐美术馆的波提切利《维纳斯的诞生》中,画家将自己的面容绘在画面右侧的风神脸上;委拉斯开兹在《宫娥》镜中描绘正在作画的自己,让签名行为本身成为画作主题。这种将姓名转化为视觉符号的智慧,在文艺复兴时期达到巅峰。达芬奇在《最后的晚餐》门框暗处书写”Leonardo”,如同在神圣叙事中嵌入人文主义的密码;拉斐尔在《雅典学院》拱顶签下”Raphael Urbinas”,让古典建筑成为艺术家不朽的丰碑。

巴洛克时期的鲁本斯,在巨幅宗教画角落用拉丁文签写全名,字母的华丽卷曲与画面金饰共鸣;印象派画家莫奈在《睡莲》系列里,将签名化作水面的一抹倒影;毕加索更是在立体主义时期,把”Picasso”字样解构成几何图形,融入画面的结构张力。从凡·艾克兄弟在祭坛画边框雕刻姓氏,到安迪·沃霍尔在丝网版画中复制签名,西方画家始终在进行着”作者在场”的视觉宣言。

透纳的海景水彩上,签名总在暴风雨将至的云隙透出光亮;萨金特的人物写生里,花体字母在裙裾褶皱中自然流淌。水彩这种”轻艺术”,反而解放了署名的仪式感。波士顿美术馆藏的荷马《湾流》中,黑人渔夫身旁的木桶上,”Winslow Homer 1899″的签名如同漂流瓶上的刻痕;当代水彩画家怀斯的《克里斯蒂娜的世界》,名字藏在枯草折痕间,与少女倔强的背影形成微妙互文。

日本浮世绘画师喜多川歌麴,将花押设计成美人发簪的样式;葛饰北斋在《神奈川冲浪里》木刻版画边缘,用矩形印章构筑起海浪的韵律节拍。这种东方智慧传到欧洲,影响了劳特累克的海报设计——他的签名常常化作舞女裙摆的流苏,或是酒杯折射的光斑。在版画领域,丢勒著名的AD花押既是质量认证,又是画面构图的有机组成,这种双重性在当代版画家埃舍尔的视错觉作品中得到延续。

从范宽隐于山林的姓名到毕加索解构的签名,从八大山人的哭之笑之到安迪·沃霍尔的机械复制,署名始终是艺术史上最精妙的”作者密码”。这些或隐或显的痕迹,既是艺术家穿越时空的名片,也是观者解读作品的密钥。当我们在故宫寻找石涛的”瞎尊者”款识,在卢浮宫辨认达芬奇的镜像签名,实际上是在进行一场跨越文明的对话——那些隐藏在笔墨油彩中的名字,终究是艺术家留给世界的永恒心跳。